细胞质膜

一. 细胞质的结构模型

**细胞质膜(Plasma Membrane)**曾称细胞膜, 是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质及糖类共同组成的膜形态的结构。

生物膜:细胞内的膜系统(细胞器的膜)与细胞质膜的统称。

功能:结构屏障-物质转运-能量转换-信息传递

其中还存在一些两性分子,如:磷脂 他们有一个亲水端和一个疏水端。

最初人们认为细胞膜是由纯粹的磷脂双分子层构成的,但后来人们发现细胞膜的表面张力更低,说明细胞膜并非完整的磷脂双分子层,Davson根据这个现象提出了蛋白-脂类-蛋白的三明治模型。随后根据免疫荧光和冰冻蚀刻的研究结果S. J. Singer & G.L. Nicolson提出了生物膜的流动镶嵌模型。

流动镶嵌模型

- 主体结构是一个磷脂双分子层

- 蛋白质通过静电相互作用与脂质双分子层相互作用(外在蛋白质)或部分或完全穿透脂质双分子层的疏水区域(内在蛋白质)。

- 双分子层的脂质可以在膜平面内横向扩散。蛋白质能够在双层平面内扩散。

- 细胞生长和分裂过程中质膜的动力学。

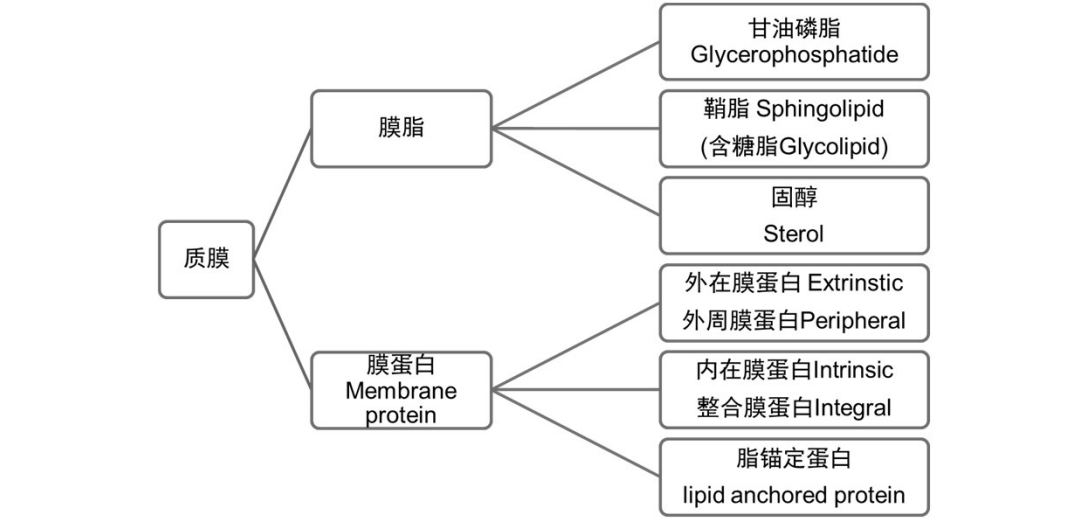

膜脂

- 可以根据细胞中的磷脂酰丝氨酸(正曲率)分布了解到细胞上的磷脂分子并不是均匀分布的。(长存在于质膜外侧和囊泡)

磷脂酰乙醇胺是负曲率的分子:常存在于质膜内侧

磷脂酰胆碱是圆柱状的 - 胆固醇上存在四个环,较为僵硬;作用:可以部分在内质网上合成,可以调节膜的流动性,增加膜的稳定性,降低膜的(水溶物质)通透性,增加磷脂分子的有序性和脂双层的厚度。

- 鞘脂:对于膜的流动性有重要作用。

膜蛋白

-

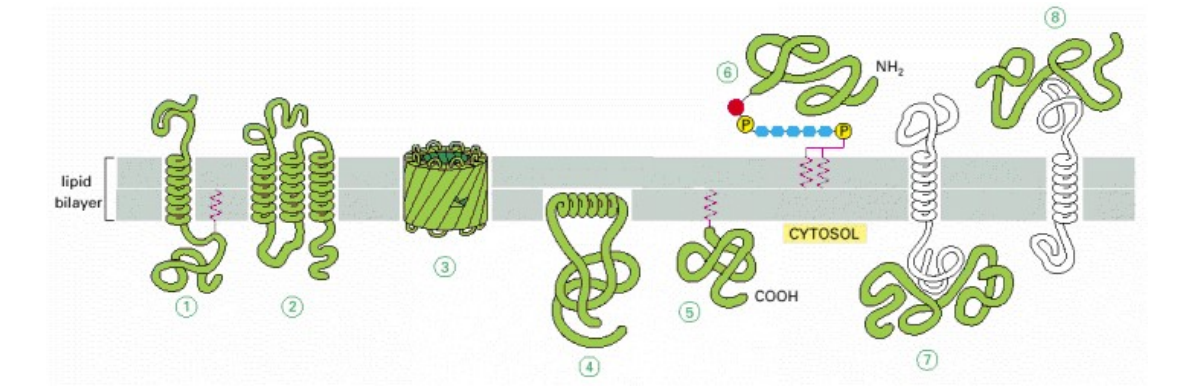

整合膜蛋白或者内在膜蛋白

- 可以有α螺旋,也可以有β片,其中β片的跨膜结构通常与物质转运有关。

- 相互作用:

- 疏水作用;膜蛋白的跨膜结构域与脂双层分子的疏水 核心相互作用

- 静电作用;跨膜结构域两端带正电荷的氨基酸残基与 磷脂分子带负电的极性头形成离子键,或带负电的氨基 酸残基通过Ca2+,Mg2+等阳离子与带负电的磷脂极性 头相互作用

- 共价连接;跨膜结构域两端带正电荷的氨基酸残基与 磷脂分子带负电的极性头形成离子键,或带负电的氨基 酸残基通过Ca2+,Mg2+等阳离子与带负电的磷脂极性 头相互作用

- 判断α螺旋跨膜次数:判断其疏水结构域的数目与位置。

-

周边膜蛋白或外在膜蛋白

-

脂锚定膜蛋白:GPI脂锚定蛋白通过脂质铆钉在膜的外侧

- 修饰类型

- 豆蔻酰化

- 棕榈酰化

- 法尼基化

- 修饰类型

-

膜蛋白的糖基化修饰:在自我识别方面有较大作用(通常在细胞的外表面)

-

酯酶体

二. 细胞质膜的基本特性和重要功能

磷脂分子有多种运动方式:横向扩散(lateral diffusion),自旋,尾部摆动(flexion),翻转(罕见)

细胞膜的动态变化:人鼠细胞融合。

脂筏模型:磷脂双分子层上的某些微区存在大量的鞘磷脂和胆固醇,使其具有较为僵硬的特性,其上富集具有各种功能的膜蛋白。

膜的不对称性:利用冷冻蚀刻技术对细胞膜的四个面进行观察。

PI常发生磷酸化修饰,携带电荷,在细胞信号转导过程中起重要作用。

细胞质膜的重要功能:

- 维持细胞内环境

- 选择性物质运输

- 胞内外信息传导

- 提供酶结合位点

- 介导细胞、基质连接

- 形成表面特化结构

- 膜蛋白与疾病发生发展

肌动蛋白作为细胞骨架不仅撑起了细胞,还作为膜的骨架使膜的柔韧性变强。