线粒体与叶绿体

目前叶绿体与线粒体诞生的主要学说是内共生学说。

细胞质:质膜以内去除细胞核所剩余的物质

细胞质基质:细胞质去除掉细胞器等可分辨结构后的胶状物质

细胞器:真核细胞内由膜围绕的结构称为细胞器(膜性细胞器)

大多数真核细胞共有的细胞器:……

动物细胞特有的细胞器:溶酶体(lysosome),中心体……

植物细胞特有的细胞器:叶绿体(质体),液泡(lysosome)……

内膜系统:细胞的内膜系统是在结构、功能乃至发生上相互关联,由膜包被的细胞器 或细胞结构,主要包括内质网、高尔基体、溶酶体、内吞体和分泌泡等。

一般认为线粒体是由变形菌门的远古菌演化而来的,叶绿体是由蓝藻演化而来的。

叶绿体:光合磷酸化

线粒体:氧化磷酸化

线粒体简介

特殊的,线粒体能够在细胞中形成网络。

双层膜:外膜;内膜(嵴);膜间隙

- 膜间隙:宽6~8nm,含有可溶性酶、底物和辅助因子,标志酶为腺苷酸激酶。

- 外膜上特殊蛋白:Porin

线粒体外膜的标志酶:单胺氧化酶 - 内膜上三类蛋白:anchor(电子传递链;氧化磷酸化中的氧化);ATP合酶(F型,合成ATP);transporter protein

蛋白质:脂质=3:1;含有心磷脂:两个极性头部缩合到了一起 - 基质:主要是酶,mtDNA,核糖体。脂肪酸的β氧化、TCA循环、氨基酸降解等有关的酶都在线粒体基质。标志酶是苹果酸脱氢酶

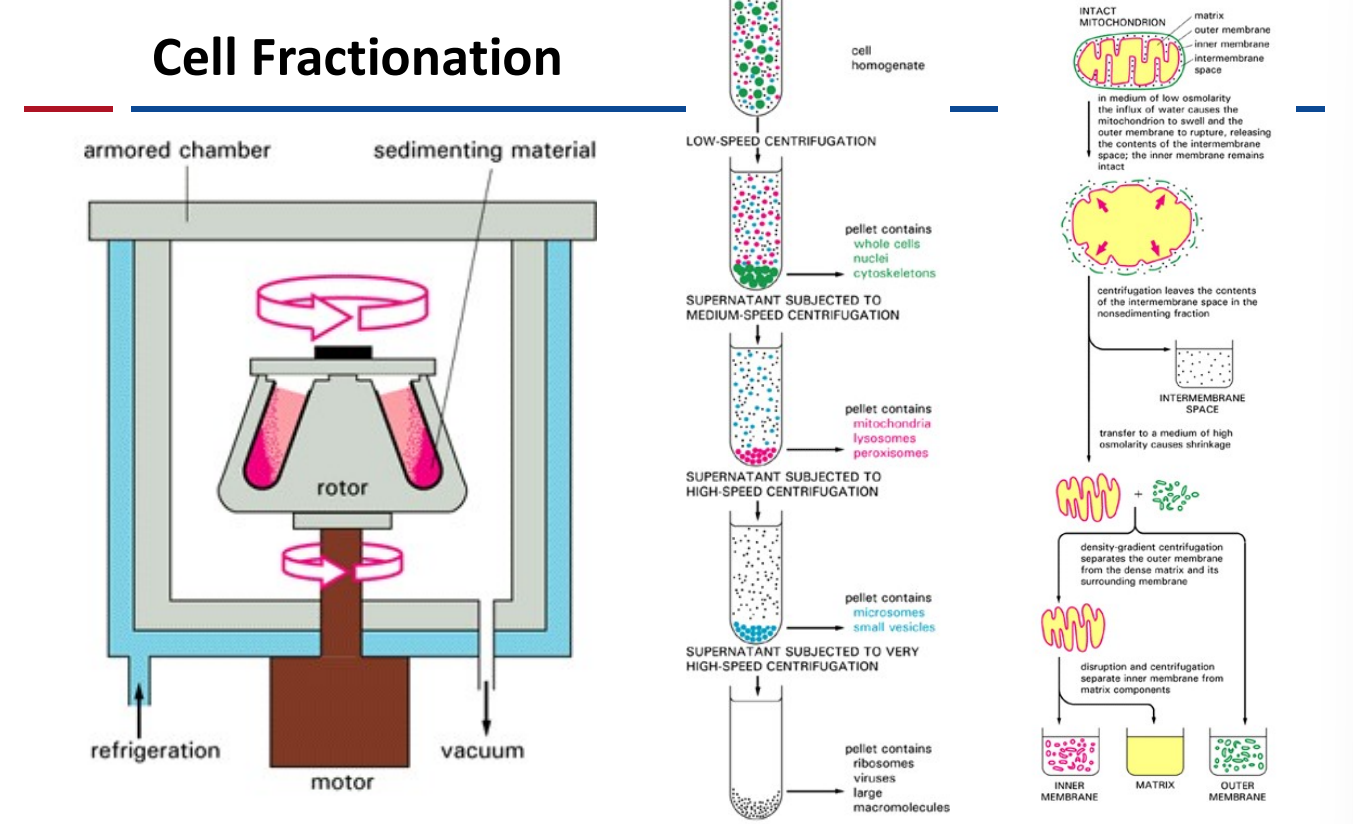

分离方法:差速离心、密度梯度离心

- 线粒体的分裂与融合:在与内质网接触的位置依托内质网进行分裂和融合。

- 分子机制:Fisson:DRP1(Dnm1);Fusion:MFN1/2(Fzo1),两者拮抗,同时存在。

- 氧化磷酸化:三羧酸循环时物质氧化的最终共同途径。在发生三羧酸循环前物质通过:糖酵解、脂肪酸β氧化,苹果酸-天冬氨酸穿梭(维持NADH和NAD+的平衡)等途径。

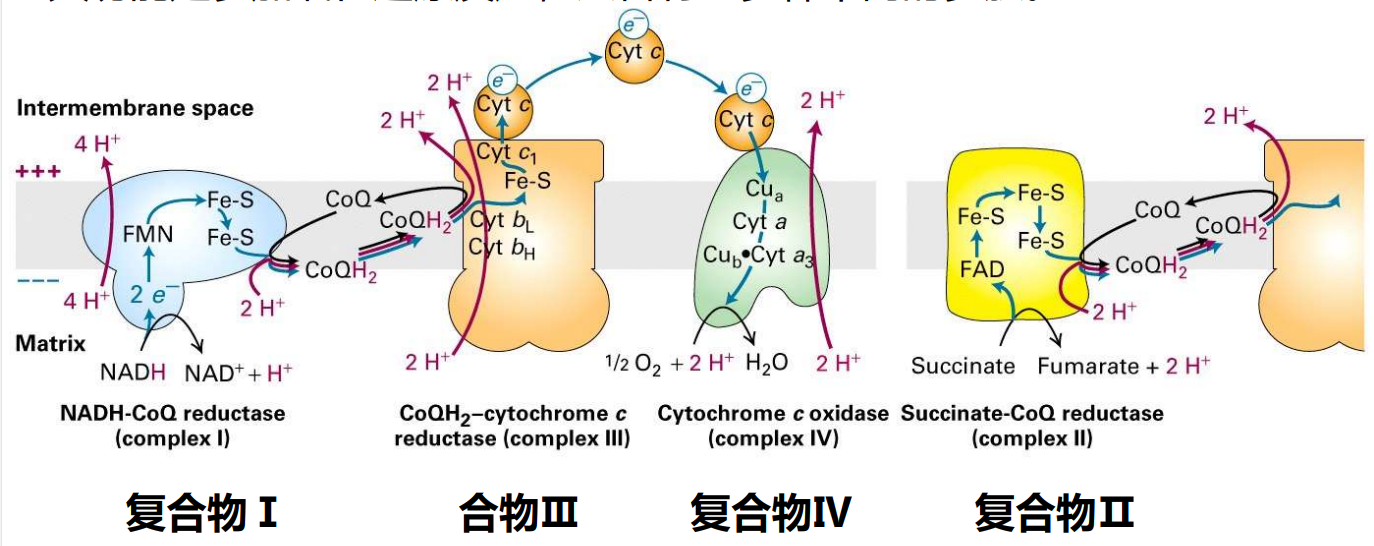

- 电子传递链:在线粒体内膜上存在传递电子的一组酶的复合体,由一系列能可逆地接受和释放电子或H+的化学物质所组成,它们在内膜上相互关联地有序排列成传递链。

- 黄素蛋白(VB2):每次传递两个质子两个电子

- 细胞色素:一种带有含铁血红素辅基而对可见光具有特征吸收的蛋白,通过铁的价态变化传递单个电子。

- 泛醌:又称辅酶Q(脂溶性醌),唯一不与蛋白质结合的电子载体,位于细胞内膜上且能够在膜上自由扩散。

- 铁硫蛋白:一类含非血红素铁的蛋白质,分子中央结合铁和硫,称为铁硫中心。传递电子的方式和数量与细胞色素类似。

- 铜原子:细胞色素的某些变体中除含血红素铁以外还含有2个铜原子。

复合物三中Q循环:要记住

高能电子释放的能量驱动线粒体内膜三大复合物(H+ -泵)将H+从基质 侧泵到膜间隙,形成跨线粒体内膜H+梯度(能量转化)。

两种磷酸化:光合/氧化,了解能量机制。

的作用机制

- 电子传递链:在线粒体内膜上存在传递电子的一组酶的复合体,由一系列能可逆地接受和释放电子或H+的化学物质所组成,它们在内膜上相互关联地有序排列成传递链。

叶绿体环状DNA